العراق.. قرن من الصراع على الدولة

كتب رياض الفرطوسي

منذ ولادته الحديثة في أوائل القرن العشرين، كان العراق مشروع دولة لم يكتمل، تُرسم خرائطه بعيون الخارج أكثر مما تُصاغ بقرار الداخل. ففي لحظة التأسيس، غُيّبت هوية الأغلبية، وتركت السلطة بيد أقلية ضيقة، بينما ظل النسيج الاجتماعي معلّقاً بين مكوناته الكبرى: العرب والكرد، السنة والشيعة، والأقليات الأخرى التي شكلت فسيفساءه التاريخي. كانت الولادة السياسية للعراق محكومة بالسياسة الاستعمارية، إذ لم تكن هناك رؤية حقيقية لبناء دولة متكاملة، بل كان التوازن بين المصالح الخارجية والمحلية هو الأساس في رسم خرائط السلطة.

مع تعاقب الانقلابات من الملكية إلى الجمهوريات العسكرية، تجذر منطق الحزب الواحد، حتى استقر المشهد بيد البعث عام 1968، حيث بدأ زمن جديد من القمع المغلق والحروب المفتوحة. هذه المرحلة حملت العراق على متن مركب يئن تحت وطأة السلطة المركزية، ويبحث عن هويته في خضم صراعات داخلية وخارجية متداخلة. تحت راية الشعارات القومية، خاض العراق واحدة من أطول حروب القرن العشرين ضد إيران، حرب استنزفت الدماء والموارد، لكنها كشفت أيضاً عن مفارقة عميقة: ففي الوقت الذي كانت الجبهات مشتعلة، كانت هناك قنوات خلفية بين واشنطن وطهران، ومحاولات لصناعة صفقات سرية لإعادة رسم المشهد السياسي. انتهت الحرب دون منتصر واضح، لكن العراق خرج منها مثقلاً بجراح اقتصادية ومجتمعية. ثم جاء غزو الكويت وما تبعه من حرب الخليج الثانية ليطيح بما تبقى من المشروع القومي العربي الذي تبناه البعث لعقود، ويسدل الستار على حلم الوحدة في المخيال السياسي العربي. ومع سقوط هذا المشروع، تكشّف فراغ هائل في المجالين الفكري والسياسي، فوجدت الحركات الإسلامية، بشقيها الشيعي والسني، فرصة تاريخية للتمدد، لتملأ المساحة التي تركها انحسار الشعارات القومية، وتقدم نفسها كبديل أيديولوجي قادر على مخاطبة الشارع المأزوم والمجتمع الباحث عن هوية جديدة. وهكذا انتقل العراق من مرحلة الاستنزاف القومي إلى مرحلة الصعود الإسلامي، في مشهد سيطبع معالم العقدين التاليين بعمق.

في هذه المرحلة، تبلورت المعارضة العراقية بمكوناتها المختلفة: الإسلاميون الشيعة الموزعون بين الدعوة والمجلس الأعلى، الإسلاميون السنة الذين انفتح بعضهم على البعث في لحظة ما، الأكراد بمساحاتهم الواسعة بين السليمانية وأربيل، والحزب الشيوعي الذي تشتت بين الداخل والخارج. كل هذه الأطراف وجدت في طهران ودمشق ولندن منابر ومساحات للتعبير والمناورة، لكنها لم تنجح في صياغة مشروع وطني موحد، بل ظلّت مرتهنة للتوازنات الإقليمية والدولية. وكانت الاجتماعات في لندن أشبه بمحاولات نسج خيوط الدولة المفقودة من الخارج، حيث كان المنفى يتحول إلى منصة لتحليل الواقع العراقي وتقديم حلول غير مكتملة في كثير من الأحيان.

جاءت لحظة 11 أيلول لتعيد توجيه البوصلة. الولايات المتحدة، التي صوّبت نيرانها نحو “الإرهاب السني”، وجدت نفسها تفكر فيما هو أبعد: ماذا لو تحولت الحركات الشيعية المسلحة إلى تهديد مشابه؟ كان ذلك إشارة مبكرة بأن العراق لم يكن خارج الحسابات، وأن ساعة التغيير اقتربت. وبالفعل، لم يأتِ عام 2003 إلا وكانت دبابات الاحتلال الأميركي تخترق بغداد، في مشهد لم يكن سقوط نظام صدام وحده، بل انهيار دولة كاملة. تفككت المؤسسات خلال أيام، حلّ الجيش بقرار واحد، واجتثاث البعث شمل القيادات، فجأة تحوّل البلد إلى فراغ سياسي وأمني في آن واحد.

في هذا الفراغ، امتدت الأذرع الإقليمية بشكل واضح: إيران بسطت نفوذها على الجنوب عبر الأحزاب والقوى التي كانت تؤويها لسنوات، وسوريا جعلت من العراق خط دفاعها الأول ضد الأميركيين، وفتحت حدودها للمتطوعين والمسلحين. وبين طرفي المعادلة، وُلدت تنظيمات مسلحة، أخذت تتكاثر من القاعدة إلى داعش، تغذت من تركة الحروب ومن تسرب وثائق النظام السابق التي استغلتها أجهزة استخباراتية أجنبية، وساهمت في إعادة بناء شبكات بعثية داخل بنية الإرهاب الجديد. هذه التنظيمات لم تكن مجرد نتيجة الفراغ، بل انعكاساً لصراع طويل بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساً للانقسامات الطائفية والسياسية التي لم تُحل منذ تأسيس الدولة.

أمام هذا المشهد كان لا بد من مواجهة سؤال المصالحة، لكن العراق وجد نفسه ممزقاً بين من يرى في تجربة نورمبرغ نموذجاً لمحاكمة النظام السابق بلا رحمة، ومن يستشهد بالجزائر التي فضلت العفو وفتح باب العودة. بقي التردد سيد الموقف: فلا محاكمات أنصفت الضحايا، ولا مصالحة أعادت بناء الدولة. ازدادت الجراح اتساعاً حين تحولت العدالة الانتقالية إلى أداة للانتقام السياسي أكثر مما كانت مشروعاً لترميم النسيج الوطني، فتعمقت الهوة بين مكونات المجتمع، وبرز شعور عميق بالخذلان.

أما الساسة العائدون من المنافي، فحملوا أوهاماً عن عراق لم يعودوا يجدونه. بغداد التي تركوها لم تعد هي ذاتها: عمران متداعٍ، مجتمع منهك، إنسان محطم جراء الحصار والحروب، وحتى الذاكرة الجماعية بدت مشوهة بين ما عاشوه في الغربة وما يواجهونه على الأرض. كانت الهوة كبيرة بين خطاب النخبة وحاجات الشارع، ومعها تباعدت المسافة بين السلطة والمواطن. حتى المحاولات الأولى لتقاسم السلطة عبر مجلس الحكم لم تنجُ من الاغتيالات المدوية التي استهدفت شخصيات سياسية بارزة، في رسائل دموية مفادها أن مشروع “المحاصصة” لن يمر بلا ثمن.

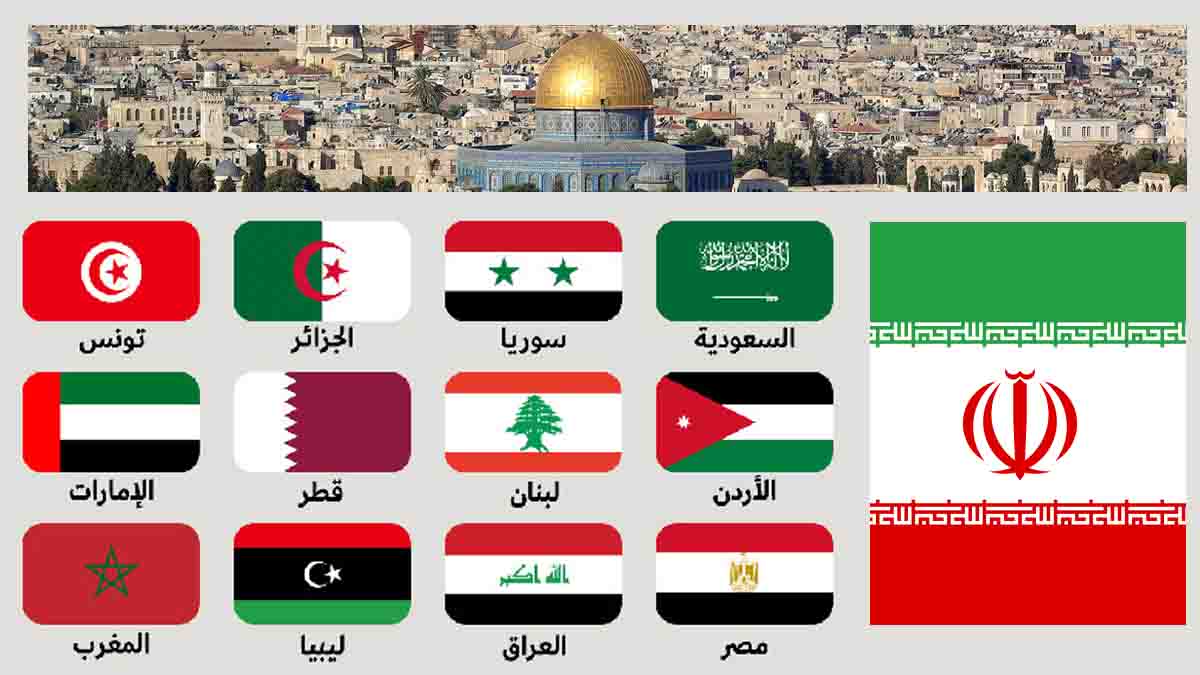

تحت هذا الركام، وجد العراق نفسه مرة أخرى ملعباً تتصارع فوقه القوى الكبرى. الأميركيون يمسكون بزمام الاحتلال، لكنهم يترددون في بناء الدولة؛ الإيرانيون يتوسعون عبر حلفائهم؛ السوريون يصدّرون الصراع إلى أرض الجار؛ والخليج يراقب بخوف مزدوج: من تمدد النفوذ الشيعي ومن فوضى لا تنتهي. وبين كل هذه الأطراف، ضاع العراق، لا هو لاعب حرّ، ولا هو دولة مستقلة، بل عقدة معقدة في جغرافيا الشرق الأوسط.

إن الدرس الأكبر في هذه الحكاية ليس في تواريخ الانقلابات أو تفاصيل المؤتمرات، بل في الحقيقة العارية: العراق لم يخسر نظاماً في 2003، بل خسر دولته. وما لم يستطع أن يجيب عن سؤال الهوية والمواطنة، وما لم يعترف بمظلومية مكوناته جميعاً من دون انتقام أو استئثار، سيظل عقدة تتنازعها الأمم أكثر مما يكون وطناً ينهض بأبنائه.

اليوم، بعد قرن كامل من الولادة الحديثة، يظل العراق يتأرجح بين إرث الماضي وآمال المستقبل، بين تركة الانقسامات والبحث عن هوية جامعة، وبين أطماع القوى الكبرى ومطالب أبنائه في دولة تحمي حقوقهم وتحقق تطلعاتهم. التاريخ هنا ليس مجرد سرد، بل هو نصيب الإنسان العراقي، وحكاية صراعه المستمر مع الدولة، ومع الذات، ومع القوى التي تحيط به من كل جانب.